reading

reading / REAL STORY

乳酸菌醗酵酒粕「さかすけ」を知る Vol.4/「さかすけ推進協議会」の取り組み

Posted on 2021年8月9日

by MADE IN NIIGATA

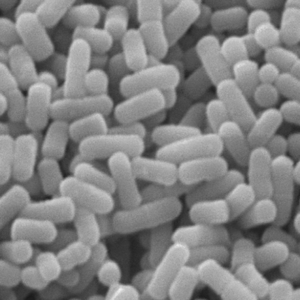

日本酒を搾ったときに清酒とともに生まれる酒粕は、「カス」の名は付けども、栄養価が高く、機能性にも優れた素晴らしい食品です。その酒粕が廃棄されるなど、行き場を失っているのが「もったいない!」という思いから開発されたのが、乳酸菌醗酵酒粕「さかすけ」。

生みの親である新潟県醸造試験場長の金桶光起さんと、さかすけ推進協議会委員長を務める緑川酒造の瀨戸晶成さんに、「さかすけ」の開発経緯や特徴、現状、将来について伺い、その魅力に迫ります。

瀨戸 開発当初は苦労もありましたが、その頃は夢の方が大きかった。酒蔵さんがそれぞれ自分の蔵の「さかすけ」を造り、それが店頭にずらっと並んでいる、という夢です。

——その夢へ向かって進み始めてぶつかった壁とは?

瀨戸 最初は蔵人から「そんなもの造れるか」という声もありました。日本酒を腐らせる火落ち菌という乳酸菌があるため、蔵人は乳酸菌にはとても敏感なんですよ。でも金桶場長がしっかり説明してくれ、何より醸造試験場で開発した菌なので、次第に理解してもらえるようになりました。

——平成20年に「酒粕醗酵食品準備委員会」が発足し、その後「さかすけ推進協議会」に改名。酒蔵と醸造試験場で構成される委員会の役割とは?

瀨戸 最初は特許や商標登録などロイヤリティを管理する組織として立ち上がり、現在はマーケット拡大を検討する役割も担っています。

菌株は組合員しか入手できない、使う場合は「この商品は『さかすけ』を使用しています」という表記とロゴを入れることなどを決めました。現在は酒蔵からの声もあり、表記についてはだいぶ緩和されています。ロゴは新潟デザイン専門学校の生徒にネーミングとともに公募しました。

菌の使用料はありませんが、出来上がった製品の値段設定は、しっかりと付加価値を付けてほしいと酒蔵にはお願いしています。

【さかすけ推進協議会の歩み】

平成13年(2001)

新潟県醸造試験場において、研究が始まる。

平成17年(2005)

先端技術を活用した農林水産研究高度化事業に採択(平成17~19年)

平成19年(2007)

「にいがた酒の陣」でさかすけドリンク試飲、アンケート実施

平成20年(2008)

6月 「酒粕醗酵食品準備委員会」の発足

会員:緑川酒造、大洋酒造、菊水酒造、金升酒造、高の井酒造、武蔵野酒造、新潟県醸造試験場

平成21年(2009)

3月 「にいがた酒の陣2009」でPR活動開始

6月 新潟デザイン専門学校へネーミングとロゴデザインを依頼

平成22年(2010)

1月 ネーミングとロゴデザイン決定

3月 「にいがた酒の陣2010」でロゴとネーミングをお披露目、デザインした学生を表彰。商標登録、特許出願

平成23年(2011)

12月 「さかすけ推進協議会」に改名

平成24年(2012)~29年(2017)

新潟清酒産地呼称協会主催イベントに参加し、来場者へPR

平成25年(2013)

2月 サイエンスカフェ「粕であってカスじゃない! 酒粕の魅力」(ジュンク堂書店新潟店・ニール共催)に参加。金桶光起さんと新潟大学門脇基士さんが講師を務める

平成27年(2015)

「村上らしいお土産開発」秋(新潟県村上地域振興局企画)で製品を販売

10月「さかすけ作り方講習会」開催 新潟県酒造組合員対象14社18名が参加(委員除く)

平成28年(2016)~令和1年(2019)

6月 「日本酒フェア」(会場:東京都・池袋 日本酒造組合中央会主催)の新潟県ブースでPR

11月 「フードメッセ新潟」へ出展

令和3年(2021)

3月 さかすけPR動画制作、新潟県酒造組合公式サイトで公開

——「さかすけ」を使った商品の第一号は?

金桶 開発したての「さかすけ」を組合員の酒蔵に紹介する会があり、興味のある酒蔵さんが手をあげて、試作をしてくれました。最初は金升酒造(新発田市)がヨーグルトリキュール「ぐるっ酒」の「さかすけ」版を試作しました。残念ながら商品化はされませんでしたが。

——この頃、実走していくために何が必要だと感じましたか?

瀨戸 各酒蔵の理解ですね。現場の蔵人が興味をもっても、マーケットがないということで経営側に興味をもってもらえないと、実用化は難しいですね。

——現在県内で何蔵が「さかすけ」を製造していますか?

瀨戸 「さかすけ」そのものを市販しているのは菊水酒造(新発田市)と八海醸造(南魚沼市)※の2社で、「さかすけ」の加工品を販売しているのはこの2社のほかに新潟銘醸(小千谷市)、今代司酒造(新潟市)でしょうか。

酒蔵で製造した「さかすけ」を飲食店や宿に卸して加工商品を製造しているケースもあります。

※八海醸造は系列会社の「千年こうじや」で製造販売

——さかすけ委員会の現在の活動を教えてください。

瀨戸 昨年からのコロナ禍で、現在はあまり動いていません。それまでは年に4回くらい委員会を開催し情報交換や検討会をしていました。また「にいがた酒の陣」や池袋で開催されていた「日本酒フェア」などのイベントで試食販売も実施していました。

——委員会ではマーケット拡大のほか、さまざまな議題が検討されているそうですね。

瀨戸 「さかすけ」を広めていくための方策や販売する上での課題を検討しています。各酒蔵の委員からさまざまな議案も出されました。その中の一つとして、新潟県食品研究センターで開発された「ウオヌマ株」という乳酸菌を使って酒粕を発酵させた場合も、「さかすけ」と言えるのかどうかも検討されました。

金桶 大本の乳酸菌が変わっても、乳酸菌醗酵酒粕ということには変わりはないので、「さかすけ」だという結論になりました。清酒酵母と一緒ですよね。試験場で開発されたものだけでなく、いろいろな酵母で造られても、出来たものは新潟清酒ですから。

瀨戸 「さかすけ」の認知度やマーケットを広げるためにも、ウオヌマ株を使っている酒蔵さんには「さかすけ」と名乗ってほしいと伝えています。

——これまでのイベントで、首都圏での反応はどうでしたか?

瀨戸 女性には好まれますね。男性、特に中年以上の方はちょっとなめて酸味があるので、嫌がる方もいました。また、最近では「さかすけ」という名前自体の認知度は高まっていると肌で感じています。

——具体的には?

瀨戸 県内外問わず、試食をしてもらっているときでも、「さかすけ」を知っている人が増えていますし、インターネットで「さかすけ」「乳酸菌醗酵酒粕」と検索すると、さまざまな情報やレシピも出てきます。課題は買える場所が少ないということ。「さかすけ」を造る酒蔵も、もっと増えてほしいですね。

——委員会としての今後の取り組みは?

瀨戸 この一年、ほとんど発信ができなかったので、今年の3月に新潟県酒造組合の公式サイトのリニューアルに合わせて、紹介動画を制作し、Youtubeで公開しています。

金桶場長と、今まで「にいがた酒の陣」の「さかすけセミナー」を担当していただいた料理研究家の中島有香さんの対談と、中島さんのレシピ動画です。ぜひご覧ください。

「新潟県と発酵食の今後への展望」へとつづきます

(プロフィール)

金桶光起(かねおけ・みつおき)

昭和37年(1962)、岐阜県高山市生まれ。岐阜大学大学院修士課程修了後、乳業メーカーに勤務。その後大学院の博士課程を修了、農学博士。平成7年に新潟県醸造試験場に入庁し、微生物や乳酸菌、日本酒の異臭などを研究。平成28年に新潟県醸造試験場第7代場長に就任。

瀨戸晶成(せと・あきなり)

昭和34年(1959)、神奈川県藤沢市生まれ。中央大学理工学部卒業後、工業系メーカーなどを経て、平成7年に緑川酒造入社を機に、妻の実家がある新潟県に移住。管理部部長。さかすけ委員会では準備委員会時代から現在まで委員長を務める。新潟清酒学校講師(数学・物理・化学担当)。

〔聞き手・文〕

高橋真理子:群馬県出身。大学卒業後、絵本、生活情報誌『レタスクラブ』編集部を経て、結婚を機に新潟へ移住。フリーの編集・ライターとして『るるぶ』『新潟発』に関わり、新潟の食と酒の魅力を伝える出版社・株式会社ニールを設立。『cushu手帖』、『新潟発R』を発行。著書は『ケンカ酒 新潟の酒造り 小さな蔵の挑戦』。現在も四季折々の新潟の美味に感激し、堪能する日々を送る。

〔お問い合わせ〕

今回の取材は、新潟県雪国の発酵食文化発信事業の一環で取り組みました。

新潟県農林水産部食品・流通課

025-280-5963

関連商品

今年も醸造試験場で試験醸造が行われました

2022年4月22日

by MADE IN NIIGATA

新潟県の食文化における発酵食品の存在/本間伸夫さんインタビュー Vol.3

2021年3月18日

by MADE IN NIIGATA

乳酸菌醗酵酒粕「さかすけ」を知る Vol.5/新潟県と発酵食の今後への展望

2021年9月13日

by MADE IN NIIGATA

みそ業界の大きな波と、そこから得たもの/今井誠一さんインタビュー Vol.3

2021年3月21日

by MADE IN NIIGATA

「野菜×発酵」 蔵元は挑戦し、進化する

2023年10月18日

by MADE IN NIIGATA

雪室育ちの乳酸菌ウオヌマ株の特長とその利用

2021年10月9日

by MADE IN NIIGATA

これからの発酵食品業界への期待/今井誠一さんインタビュー Vol.7

2021年3月26日

by MADE IN NIIGATA

乳酸菌醗酵酒粕「さかすけ」を知る Vol.3/「さかすけ」の機能性

2021年7月29日

by MADE IN NIIGATA