reading

reading / REAL STORY

乳酸菌醗酵酒粕「さかすけ」を知る Vol.1/県内の現状と酒粕パワー

Posted on 2021年5月25日

by MADE IN NIIGATA

日本酒を搾ったときに清酒とともに生まれる酒粕は、「カス」の名は付けども、栄養価が高く、機能性にも優れた素晴らしい食品です。その酒粕が廃棄されるなど、行き場を失っているのが「もったいない!」という思いから開発されたのが、乳酸菌醗酵酒粕「さかすけ」。

生みの親である新潟県醸造試験場長の金桶光起さんと、さかすけ推進協議会委員長を務める緑川酒造の瀨戸晶成さんに、「さかすけ」の開発経緯や特徴、現状、将来について伺い、その魅力に迫ります。

『cushubook 発酵美人酒かすレシピ』(ニール)より 撮影/高橋信幸

(プロフィール)

金桶光起(かねおけ・みつおき)

昭和37年(1962)、岐阜県高山市生まれ。岐阜大学大学院修士課程修了後、乳業メーカーに勤務。その後大学院の博士課程を修了、農学博士。平成7年に新潟県醸造試験場に入庁し、微生物や乳酸菌、日本酒の異臭などを研究。平成28年に新潟県醸造試験場第7代場長に就任。

瀨戸晶成(せと・あきなり)

昭和34年(1959)、神奈川県藤沢市生まれ。中央大学理工学部卒業後、工業系メーカーなどを経て、平成7年に緑川酒造入社を機に、妻の実家がある新潟県に移住。管理部部長。さかすけ委員会では準備委員会時代から現在まで委員長を務める。新潟清酒学校講師(数学・物理・化学担当)。

——10年ほど前にNHKの番組『ためしてガッテン』で酒粕が特集されて大反響があり、新潟県内の酒蔵から酒粕が消える現象が起こりました。その後もマスコミで酒粕の機能性などが取り上げられていますが、現在、県内の酒粕は不足しているのでしょうか、それとも余っているのでしょうか。

金桶 状況は酒蔵によって違います。昔から付き合いがある業者との取り引きによって安定的に販売している酒蔵と、引き取り手がなく余ってしまい廃棄している酒蔵があると思います。

——販売される酒粕の用途は?

金桶 大きな用途としては漬け物粕です。約半分は漬け物に使われていると思います。残りは酒粕を使った甘酒の需要が多い西の地域へ送られ、その材料になったり、九州の焼酎メーカーへ送られて焼酎の原材料として使われているようです。

——酒粕を使って自社で焼酎を蒸留している酒蔵は、県内では現在何社ありますか?

金桶 新潟県酒造組合で把握している限りでは15社とのことです。数年くらい前に電子レンジタイプの、マイクロ波を利用するアルコール蒸留機が登場しました。酒粕を天板に並べてふたをして、そこにマイクロ波をあてて加熱蒸留するので、以前に比べて手間がかからなくなり、自社の酒粕を利用して焼酎を商品化する酒蔵が増えました。

瀨戸 食品衛生法の改正により、HACCP(ハサップ:安全に食品を製造するための衛生管理に関する手法) に沿った衛生管理の制度化が令和2年6月から施行されたので、酒粕の異物混入については今まで以上に管理が必要になりました。それが大変なので、酒粕の販売をやめてしまったところもあるようですね。

『cushubook 発酵美人酒かすレシピ』(ニール)より 撮影/高橋信幸

——酒粕にはどのような種類がありますか?

金桶 まず大きく分けられるのが、搾ったばかりの新しい粕と、熟成した粕です。新粕は搾り方の違いでバラ粕と板粕という形状があります。さらに日本酒の種類による違いがありますね。普通酒の粕、本醸造の粕、大吟醸の粕などです。

吟醸酒は米をあまり溶かさずに造るので、酒粕は米麹の粒が残り、バラバラとした形状になります。普通酒はよく溶かしてあるので、つるっとした滑らかな感じの粕になります。板粕ですね。

瀨戸 形状の違いの大きなところは搾り方の違いです。圧搾機で搾ると板粕になり、袋搾りなどの場合はバラバラになります。

金桶 一般に販売されているのは、普通酒の板粕が多いようです。

瀨戸 最近は異物混入を防ぐためにフィルターを通す場合も多いので、スーパーなどで板粕として売っているものは減ってきているように感じます。新しい粕をペースト状にして販売しているものも見るようになりました。

——熟成した酒粕とは?

瀨戸 酒粕をタンクの中で踏み込んで空気を出して熟成させるので、「踏み粕」と呼んだり、夏にしか出回らないので「夏粕」と言ったり……。あとは基本的な用途が漬け物なので「漬け物粕」とも呼ばれますね。

金桶 「踏み込み粕」「練り粕」とも呼ばれますね。

漬け物に新粕を使うと、酵素活性がかなり高いので、漬けた野菜などがぐじゅぐじゅに崩れてくる場合があります。熟成粕だと酵素活性が低くなっていて、なおかつ熟成によってうま味も出てきているので、漬け物に向いています。

——匂いも独特ですよね。

金桶 発酵食品特有の香りですからね。よく「匂い」という言葉が使われますが、「香り」と言ってほしいですね(笑)。

——酒粕にはどのような機能性がありますか?

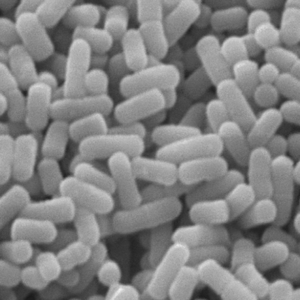

金桶 酒粕の中身はもともと米です。そこに日本酒を造るときに使う酵母が入っているので、酵母の栄養、特にビタミン系が非常に豊富に入っています。

酒粕の成分を食品成分表で見てみると、酒粕に含まれている栄養素は多岐にわたるので、サプリメントを何種類も摂取するよりも、酒粕をそのまま食べたほうが機能性が高い場合もあります。ましてや酒から生まれるので、米も酵母も麹菌も、全てが安全性を担保されています。安全で機能性があって栄養価が高い食材なので、気軽に食べてほしいですね。

——サプリメント同様の栄養素とは具体的には?

金桶 酒粕の乾燥重量の約半分が酵母なので、ビタミン系統がものすごくふんだんにあります。さらに低脂肪です。コレステロール分が0に近い。あとは食物繊維による機能性ですね。軟腸化性のタンパク質が入っているので、当然ながら便通がよくなります。

——ビタミン系統にはどのような機能性がありますか?

金桶 ビタミンBの作用で美肌にいいですし、皮膚の炎症を抑えてくれます。私自身の経験からも、口角炎になると必ず医師から「ビタミンBを摂ってください」と言われます。疲労回復にもいいですね。たいていの栄養ドリンクにはビタミンBが含まれています。

「酸菌醗酵酒粕”さかすけ”とは」へとつづきます

〔聞き手・文〕

高橋真理子:群馬県出身。大学卒業後、絵本、生活情報誌『レタスクラブ』編集部を経て、結婚を機に新潟へ移住。フリーの編集・ライターとして『るるぶ』『新潟発』に関わり、新潟の食と酒の魅力を伝える出版社・株式会社ニールを設立。『cushu手帖』、『新潟発R』を発行。著書は『ケンカ酒 新潟の酒造り 小さな蔵の挑戦』。現在も四季折々の新潟の美味に感激し、堪能する日々を送る。

〔お問い合わせ〕

今回の取材は、新潟県雪国の発酵食文化発信事業の一環で取り組みました。

新潟県農林水産部食品・流通課

025-280-5963

関連商品

現在も活躍する酵母と新潟県生まれの製法/今井誠一さんインタビュー Vol.5

2021年3月24日

by MADE IN NIIGATA

日本一の米どころ新潟

2020年12月8日

by MADE IN NIIGATA

乳酸菌醗酵酒粕「さかすけ」を知る Vol.2/乳酸菌醗酵酒粕「さかすけ」とは

2021年7月18日

by MADE IN NIIGATA

食の魅力は四季の魅力

2020年12月1日

by MADE IN NIIGATA

小橋建太氏の引退10周年を彩る日本酒がお披露目

2023年11月11日

by MADE IN NIIGATA

技術を向上させたテキストと技術会、鑑評会/今井誠一さんインタビュー Vol.4

2021年3月23日

by MADE IN NIIGATA

雪室育ちの乳酸菌ウオヌマ株の特長とその利用

2021年10月9日

by MADE IN NIIGATA

新潟県の食文化の継承と発展/本間伸夫さんインタビュー Vol.4

2021年3月19日

by MADE IN NIIGATA